Résilience

Le concept de résilience est utilisé dans plusieurs contextes :

- dans l’armement et l’aérospatiale, la résilience dénote le niveau de capacité d’un système embarqué à tolérance de panne, de pouvoir continuer de fonctionner en mode dégradé tout en évoluant dans un milieu hostile

- en écologie et en biologie, la résilience écologique est la capacité d’un écosystème, d’une espèce ou d’un individu à retrouver un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation écologique

- en géographie et en aménagement du territoire, la notion de résilience désigne la capacité des villes à limiter les effets des catastrophes et à retrouver rapidement un fonctionnement normal

- en économie, la résilience est la capacité à revenir sur la trajectoire de croissance après avoir encaissé un choc

- en physique des matériaux, la résilience est une propriété qui caractérise l’énergie absorbée par un corps lors d’une déformation (élasticité) et donc de résistance aux chocs, tractions, torsions, etc.

- en thermique, la résilience est la capacité d’un matériau à conserver une température dans la durée

- en psychologie, la résilience est un phénomène consistant à pouvoir revenir d’un état de stress post-traumatique

- en informatique, la résilience est la capacité d’un système ou d’une architecture réseau à continuer de fonctionner en cas de panne

- en art, la résilience est la capacité de l’œuvre d’art à conserver à travers l’esthétique sa particularité malgré la subjectivation croissante

- en gestion d’entreprise, la résilience organisationnelle est la capacité d’une organisation à s’adapter après la survenue d’un incident ou d’une catastrophe voire d’un effondrement (tel que l’envisagent les collapsologues)

- dans le domaine social et de la gouvernance, de la gestion des risques, la résilience communautaire associe les approches précédentes en s’intéressant au groupe et au collectif plus qu’à l’individu isolé, pour la capacité d’un système social à « rebondir » après une perturbation par exemple pour la résilience à une catastrophe naturelle ou technologique ou dans le cadre de l’adaptation au changement climatique.

Certains auteurs différencient la « résilience réactive » et la « résilience proactive ».

Développer notre résilience territoriale, collective et individuelle est crucial

pour évoluer dans le monde qui vient

Nos sociétés sont très complexes et dépendantes à la technologie, aux énergies fossiles et aux grandes infrastructures centralisées (axes et noeuds logistiques). Cette organisation vise certes une efficacité optimisée (toujours plus de flux, toujours plus vite) mais porte en elle ses fragilités : si une des parties du système (une plateforme multimodale de transport, un méga-marché comme Rungis, un gigantesque hôpital…) ralentit, s’arrête, voire s’effondre (sous le coup de défaillances internes ou de chocs externes), tout le système est menacé. Ainsi, comme le note l’expert en systèmes complexes Arthur Keller, plus un système est efficace, plus il est vulnérable.

La résilience collective selon Arthur Keller :

les 4R

Pour affronter le monde qui vient, Arthur Keller nous enjoint à mettre en œuvre le plus rapidement possible ce qu’il appelle les 4R :

- Réinvention culturelle,

- Remise en question active / Résistance,

- Résilience territoriale,

- Reliance solidaire

1. Réinvention culturelle : Travailler sur les imaginaires

- Proposer des nouveaux récits, des idées nouvelles, déconstruire les idées existantes

- Multiplier les travaux collectifs pour converger vers des visions nouvelles du monde

- Déployer des chantiers : faire pour imaginer

- Objectif : mobiliser l’imagination pour passer à l’acte

L’être humain est un pentamoteur, il y a 5 leviers pour le faire bouger :

- Le désir

- L’intérêt personnel

- L’obligation morale

- Le FOMO, peur de rater quelque chose d’important

- La peur

Selon lui, un bon récit c’est d’abord un récit inspirant, on peut être inspiré aussi par la peur, l’indignation, la colère, etc. La peur est indispensable pour bouger. Des récits positifs, qui donnent de l’espoir et font pas peur ne marchent pas. Un bon récit est un récit inspirant (pas positif, on peut être inspiré par l’indignation), qui donne un espoir lucide, et peut faire peur car elle est utile.

La peur marche pour mobiliser les gens si:

- la menace est grave et palpable

- je me sens concerné

- une réponse efficace existe

- la réponse m’est accessible

Le but n’est pas d’éviter la peur ou la colère mais de leur donner un canal d’expression qui soit constructif.

“Aujourd’hui on cherche des solutions pour faire perdurer le système, or il faut le remettre en cause, revoir complètement les finalités du système, de l’économie”

Il faut une construction collective de sens, former de nouveaux récits => façonner de nouveaux imaginaires collectifs, des contre-récits face au toujours plus, au repli identitaire, à l’individualisme. “La guerre des imaginaires a commencé et il est temps de véhiculer des imaginaires inspirants vecteurs d’espoirs lucides.”

2. Remise en question active / Résistance : s’opposer / Changer le système partout où on le peut

L’innovation doit être réellement novatrice :

- simplicité maximale

- le moins de matériaux possible

- faible empreinte écologique sur tout le cycle de vie (y compris fin de vie)

- externalités négatives minimales

- réparable et par tou.te.s, frugalité, durabilité maximale, etc.

- la recherche de la performance maximale c’est fini

Nous devons bâtir une nouvelle civilisation par la remise en question active :

- Sortir de la croissance (même verte)

- Sortir de la marchandisation, mettre un prix sur les choses (nature, pollution)

- Sortir de l’imaginaire techniciste => la technique peut être un moyen pour certains problèmes, ce n’est pas le seul moyen et certainement pas LA solution

- OK pour le solutionnisme mais il faut d’abord identifier quels sont les vrais problèmes ! Sinon on ne fait que s’attaquer à des symptômes en silo

- Réinterroger les finalités : c’est moins la question du comment que du pour quoi faire (ex : réduire les déplacements avant de se demander s’il faut passer au tout électrique ou hydrogène / ex : se demander à quoi sert la 5G avant de la déployer)

- Bottom-up : agir dans sa sphère d’influence (au niveau local), documenter toutes les étapes de son projet, même quand c’est difficile, pas sexy, etc. l’important c’est de montrer le chemin ! En faisant ce projet local et en le documentant, on développe une puissance acquise avec une expérience concrète ET on rend le projet inspirant, on montre que ce n’est pas magique, impossible, on humanise le résultat

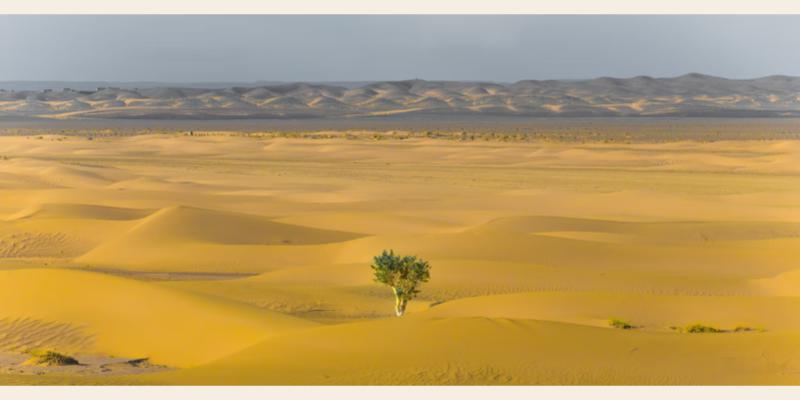

3. Résilience territoriale : construire des territoires résilients

Créer concrètement la résilience, hacker le système actuel en utilisant ce qu’on peut pour fabriquer un nouveau système, avec les caractéristiques suivantes

- Des stocks collectifs et des surcapacités

- Culture du risque (comprendre pour être plus sereins) et barrières

- Diversité et en réseau

- Solidarité, partage et confiance (qui prend du temps à se créer)

- Redondance

- Sobriété systémique, il faut qu’on se pose des questions sur nos besoins collectifs

- Apprenant

- Robuste

- Flexible

- Inclusif sinon on crée des ennemis

- Régénératif du / en équilibre avec le vivant, si vos projets ne le sont pas vous faites partie du problème

- Autonome pour les besoins de base

- Pensée système

- Communs

- Courage et de l’implication citoyenne

- Identifier les ennemis et les futurs perdants et discuter avec eux, car sinon ils bloqueront le changement.

4. Faire ensemble – Reliance

La démocratie marche mieux au niveau local, entre des gens qui se connaissent. arthur Keller préconise une résilience collective à l’échelle de territoires (biorégions, groupement de communes) où on s’organise pour protéger les communs, assurer nos besoins vitaux, pas vivre en autarcie mais sortir de la dépendance absolue aux grandes chaînes logistiques d’approvisionnement

Envie de rajouter quelque chose ?

SOURCES

- "Dépasser l'effondrement - avec Arthur Keller - Voyage en transition#3", chaîne Youtube Sans Transition, diffusé en direct le 19 nov. 2020

- "Conférence Arthur Keller - Les Grands Enjeux de Notre Temps : Des Défis Systémiques", Impact CentraleSupélec, 11/11/2020

- Jean-Christophe Anna, (excellente) fiche pédagogique sur la résilience, Archipel du Vivant

- Jean-Christophe Anna, "Les 100 acteurs de la résilience territoriale", Archipel du Vivant, 28/11/2020

- Fiche Wikipedia sur la résilience

- Présages #6 - Agnès Sinaï : décroissance et résilience, 8 mai 2018

- Résilience à l'échelle des territoires, Collaborative people