Accueil » Nutriments Essentiels » Naess (Arne)

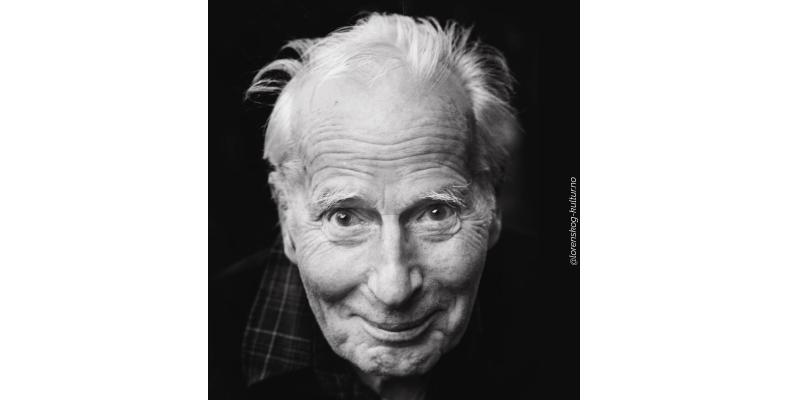

Alpiniste, résistant, fondateur du mouvement mondial de "l'écologie profonde", Arne Næss est l'un des grands philosophes du 20e siècle.

Dans un article de 1973, il invente le concept d’« écologie profonde » (« deep ecology ») pour désigner un courant de l’écologisme rompant totalement avec une vision anthropocentrique de l’écologie, et qu’il contraste avec l’écologie superficielle (« shallow ecology »). Alors que celle-ci ne s’attaquerait qu’aux effets de la pollution, agissant en aval de l’industrie, l’écologie profonde critiquerait les valeurs au fondement même du mode de production impliquant les dégâts environnementaux.

Le concept d’écologie profonde est devenu très controversé, entre autres en raison de son utilisation par le groupe radical Earth First! (impliqué dans le sabotage d’installations industrielles et stations de ski). Il fut constitué par Luc Ferry en cible principale de son essai, Le Nouvel Ordre écologique (1992), qui la place dans la filiation directe de l’« écologie nazie ». L’interprétation de Ferry a toutefois elle aussi été profondément critiquée, constituant selon Fabrice Flipo un contre-sens complet. Ce dernier souligne ainsi que par l’écologie profonde, Næss voulait substituer l’« Homme-dans-la-nature » à « l’Homme-dans-l’environnement », étant ainsi loin de l’« anti-humanisme » qu’il représenterait aux yeux de Ferry.

L’un des arguments principaux de Næss, qui l’oppose tant à Ferry qu’à Bjorn Lomborg (L’Écologiste sceptique, 1998), est que la technologie ne peut résoudre les problèmes environnementaux, mais seulement les déplacer. Il écrit ainsi : « Une hypothèse largement répandue dans les cercles influents des pays industrialisés est que le dépassement de la crise environnementale est un problème technique : il ne suppose aucun changement dans les consciences ou dans le système économique. Cette hypothèse est l’un des piliers du mouvement écologique superficiel. (…) Par conséquent, un objectif crucial des années à venir est d’accroître la décentralisation et la spécialisation afin d’étendre l’autonomie locale et finalement de développer les richesses des potentialités de la personne humaine. »

Une autre thèse centrale de Næss consiste à accorder une valeur intrinsèque aux autres formes de vie, en dehors de leur utilisation par l’homme en tant que ressources, thèse qui l’a exposé aux critiques de Ferry sus-citées. Critiquant les programmes de stérilisation contrainte et autres approches malthusiennes tout en soulignant les risques associés à une surpopulation, il s’expliqua en affirmant :

« Nous ne disons pas que chaque être vivant a la même valeur que l’humain, mais qu’il possède une valeur intrinsèque qui n’est pas quantifiable. Il n’est pas égal ou inégal. Il a un droit à vivre et à prospérer (blossom). Je peux tuer un moustique s’il est sur le visage de mon bébé mais je ne dirai jamais que j’ai un droit à la vie supérieur à celui d’un moustique. »

Pour Hicham-Stéphane Afeissa (2009), il faut entendre par deep ecology : « Une vaste nébuleuse intellectuelle où se mêlent indistinctement des éléments de spiritualité, des données d’analyse scientifique, des propositions métaphysiques, toute une philosophie de l’environnement que Næss développera patiemment jusqu’à la fin de sa vie, non pas dans la solitude du penseur génial, mais dans la collaboration étroite avec un nombre de plus en plus grand de disciples, d’amis et de collègues qui transformeront la deep ecology en une plateforme de principes d’inspiration expressément pluraliste, et en un mouvement socio-politique d’envergure mondiale. »

Envie de rajouter quelque chose ?

SOURCES

- Fiche Wikipedia d’Arne Næss

- Arne Næss, « Écologie, communauté et style de vie », Éditions MF, 2008

- Arne Næss avec David Rotenberg, « Vers l'écologie profonde », Wildproject, 2009

- Arne Næss, « La réalisation de soi, Gandhi, Spinoza, le bouddhisme et l'écologie profonde », Wildproject, 2015

- Arne Næss, « Le mouvement d'écologie superficielle et le mouvement d'écologie profonde de longue portée. Une présentation », in Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect, textes réunis par H.-S. Afeissa, Paris, Vrin, 2007

- Arne Næss, « Une écosophie pour la vie » (textes réunis par Hicham-Stéphane Afeissa), Seuil, coll. « Anthropocène », 2017

- Hicham-Stéphane Afeissa, « Qui a peur de l'écologie profonde d'Arne Naess ? », Nonfiction, 28/03/2017

- Stéphane Dunand, « Arne Naess, La réalisation de soi, Spinoza, le bouddhisme et l'écologie profonde, suivi de L'expérience du monde », Wildproject Editions, 2017

- Fabrice Flipo, « Arne Naess et l'écologie politique de nos communautés », Mouvements, 2009

- Éric Pommier, « La réalisation de soi au prisme de la philosophie de la nature de Arne Naess », Alter, revue de phénoménologie, 2018